Nós até tentamos justificar o que é “game design”, o que são as coisas boas e ruins, os motivos por trás de diversas decisões na produção de jogos e como fazer experiências agradáveis para quem joga. Gostamos de procurar isso e destrinchar tudo, buscando motivos e razões para curtir ou não curtir as coisas, mas no fim das contas é só uma grande abstração de preferências. Há um cuidado para ser tomado aí: ao analisarmos qualquer coisa, tentando entender os motivos pelos quais olhamos praquilo de maneira positiva, corremos o risco de nos viciar no que consideramos bom e não conseguir mais olhar para nada que venha sob outro viés. As maneiras são infinitas e o que faz sucesso a ponto de se padronizar não é necessariamente seleção natural – é o menor denominador comum, só um espectro de algo que muitas vezes sequer é objetivamente avaliável.

É claro, não tem como negar o valor do famoso 1-1 de Super Mario Bros., mas ele não é tudo, e imagino que nem os próprios criadores queiram padronizar as coisas se baseando em apenas um ponto de referência. Tentar buscar traços de perfeição em tudo, embora demonstre também apreço pelo que se gosta (a ponto de estudar o que é “bom design” ou não é), muitas vezes acaba se tornando só uma forma meio infantil de se olhar para o que se joga. A busca pela padronização de coisas com linguagem acadêmica, como se um computador fosse capaz de avaliar todas as expressões que estão ali. A teoria da coisa não deve ser a forma total do que se faz com essa teoria. É só um apoio pra algo que pode ser muito mais expansivo.

Por isso que, embora eu goste do jogo, não consigo colocar Shovel Knight, por exemplo, no mesmo nível do já citado Super Mario Bros. Mario foi produto de uma engenhosidade necessária pra se criar novas sinapses na cabeça dos jogadores, que nunca haviam visto algo igual – enquanto Shovel Knight é muito mais “clínico”, com uma clara influência de vídeos sobre level design que se popularizaram com o Sequelitis, totalmente pautado em teoria de como deve ser uma fase de jogo de plataforma 2D. Não é que não houve esforço pra se projetar Shovel Knight, pelo contrário, mas foi muito mais fruto de um esforço mecânico e “exato” do que de simples sensibilidade e observação de como as coisas funcionam quando interagem umas com as outras.

O ponto é que muitas dessas regras de design viraram convenções preguiçosas e lugar-comum, sem entenderem o motivo delas existirem em primeiro lugar. A plasticidade de Uncharteds e jogos da Ubisoft em geral com tudo milimetricamente calculado pra chamar a sua atenção e te fazer continuar jogando não por sua própria vontade, mas por manipulações psicológicas desonestas.

Não são coisas que te exigem algo como indivíduo, que dependem de sua própria essência e vontade de descobrir, explorar, aprender – dependem somente de suas disposições cerebrais como todo e qualquer outro jogador no mundo, registrado por dados e planilhas e notas no final das missões de Assassin’s Creed. Em uma de suas entrevistas, Jhonatan Blow (designer de Braid e, recentemente, de The Witness) fala um pouco sobre o assunto:

“Existem muitas pesquisas psicológicas que mostram como essas coisas [de recompensa] funcionam, e se usarmos muito isso se tratando de game design, e usamos, a longo prazo isso desmotivará e fará com que as pessoas pensem que jogos são menos divertidos.

Há um livro de Alfie Kohn sobre isso chamado Punished By Rewards (‘Punido por Recompensas’), e ele fala sobre essa ideia de agendamento de recompensas. Basicamente, colocando qualquer situação em que você diz “se você fizer essa coisa que eu quero que você faça, então vou dar isso como um prêmio”.

E isso acontece muito na sociedade ocidental, né? Seja com notas na escola ou bônus no trabalho ou o que quer que seja. Na sociedade americana e provavelmente na britânica também, há uma crença fundamental de que essa é a maneira de fazer com que as pessoas trabalhem melhor ou se sintam motivadas – você dá prêmio pra elas pelo desempenho.

Mas na verdade, pesquisas mostram que esse tipo de sistema de recompensas só funcionam pra trabalhos chatos, fazem com que essas ações pareçam mais variadas e interessantes.

Porém, se são ações interessantes, o que isso faz é convencer as pessoas de que elas não são interessantes. Têm um monte de razões pra isso, mas uma delas que é meio intuitiva é que – especialmente se você está na escola ou algo assim – ‘Ah, eles precisam me dar um presente pra eu fazer isso. Isso quer dizer que não deve ser algo que eu faria por si só’, certo?

Então há essa ideia de motivadores intrínsecos contra motivadores extrínsecos. Intrínseco é quando você realmente quer fazer algo, extrínseco é ‘eu estou sendo pago pra fazer isso, qualquer que seja o pagamento, se são conquistas ou level ups ou qualquer coisa’. Quanto mais você é pago nesse jeito de te-pego-pela-mão pra fazer algo, segundo resultados em pesquisas psicológicas muito consistentes, menos motivadas as pessoas ficam para fazer ações interessantes.

Isso pode ter dois efeitos. Um é que as pessoas gostam de jogos menos e menos e acabam apenas jogando-os por essas recompensas, que é meio o que anda acontecendo com game design, na verdade. E a outra coisa que pode acontecer é que… porque jogos são feitos através desse ciclo de teste de foco e refinando coisas… e quando essas recompensas se tornam uma parte importante do jogo, também se tornam uma grande parte dos testes de foco, e agora as pessoas estão pensando ‘Como fazemos as recompensas funcionar da melhor maneira?’

E se elas funcionam da melhor maneira quando o gameplay é monótono, então você gravita pra outros jogos onde o gameplay é monótono e é tudo pelas recompensas, certo? Porque esse é o Sistema que funciona melhor quando você se utiliza de muitas recompensas. Isso pode estar acontecendo também.

E eu não quero dar a impressão de que eu estou colocando um cenário apocalíptico e que isso com certeza vai acontecer. (…) Mas nós estamos lançando muitos jogos [desse tipo] e isso não é necessariamente uma coisa boa.

E também, na mais recente palestra que eu dei, eu estava mais falando sobre uma questão de ética de design. Sabe, quando game design costumava ser sobre ‘Ei, eu gosto de videogames e eu acho que eles são legais e eu tenho essa experiência que eu acho que será legal de fazer e eu quero dá-la a meus jogadores porque eu quero que eles se entretenham’, sabe? E agora está ficando cada vez menos sobre isso e mais sobre manipulação explícita onde você coloca uma cenoura num pedaço de pau pro jogador. E eu não acho que isso respeita os jogadores, e eu não acho que isso é tratá-los como seres humanos, na verdade.

Sabe, eu não falaria pra designers pararem de usar esse tipo de estrutura de recompensas porque é útil de vez em quando. E é muito difícil fazer um jogo sem esse tipo de coisa, sempre tem em algum nível. Mas o que eu gostaria que os designers fizessem mais é pensar melhor sobre o que eles estão fazendo e entender as consequências. E se eles escolherem esse tipo de estrutura de recompensa, ótimo. Mas eu acho que eles não têm pensado muito mais em como variar isso, e é isso o que me incomoda.”

Isso é muito mais presente em jogos de celular ou de facebook, mas não deixa de ser algo que está nas partes “normais” da indústria também – e pior, hoje em dia com a acessibilidade da internet, acabamos confundindo algumas vezes essa noção de algo nos manipulando a jogar bastante como bom game design, já que falar de game design é o que as crianças legais fazem agora. A racionalização de gostos em geral faz tudo ficar extremamente homogêneo. E isso não está só presente nos Call of Duty ou nos jogos que a internet detesta num geral, também, e nem é feito sempre com má intenção – só é tanto tratado por tanta gente ao mesmo tempo que esse processo de convencimento do que é bom design e não é se espalha sem um entendimento verdadeiro do que jogos são ou podem ser.

Blow fala ali sobre como isso funciona na sociedade ocidental e talvez esse seja um dos motivos pelos quais jogos ocidentais mais famosos sejam os maiores culpados disso (se desconsiderarmos os MMOs coreanos, digo). O Japão costuma ter uma postura muito mais “foda-se” pra esse tipo de aproximação e, portanto, suas obras-primas de design, por serem “sem querer”, parecem muito mais honestas. Existe um tipo de estética no Japão chamada “Wabi-sabi”, que fala sobre a beleza da imperfeição, assimetria, “tortuosidade” e coisas assim. Ela não é usada como uma desculpa para a falta de esforço, mas é algo que acaba prezando pela essência de uma obra mais que pelo seu polimento, seja esse técnico ou artístico. Por isso não há essa preocupação em fazer jogos que seguem regras padrão de game design pautadas em mil vídeos sobre Mega Man X – as coisas são o que são, e a apreciação delas vem do reflexo do interlocutor como pessoa, não como consumidor de um produto calculado milimetricamente para agradar.

Dito isso tudo, gostaria de tratar um pouco de especificamente dois designers japoneses relativamente conhecidos – ainda que pelos jogos que fizeram e não pelo próprio nome – que há tempos mantém essa mentalidade de fazer os jogos pra agradar apenas a si mesmos, sem se preocupar com algumas das convenções que permeiam tanto a indústria, mesmo fazendo parte dela há tanto tempo: Yoko Taro e Akitoshi Kawazu.

YOKO TARO

Embora Taro tenha trabalhado na indústria desde 1996, o primeiro jogo que dirigiu de verdade foi Drakengard, de Playstation 2, em 2003. Drakengard foi um esforço dele e de alguns membros da equipe de Ace Combat para fazer um jogo em que, em vez de controlar aviões, se controlava um dragão sobrevoando grandes campos de batalha e participando da briga, com a opção de pousar e controlar o personagem principal (humano) em algo parecido com um musou. A diferença, porém, é que embora parecesse um jogo de matar um monte de gente como qualquer outro, tinha uma história bastante esquisita, que exigia terminar o jogo cinco vezes pra pegar toda a história e que retratava o personagem principal cada vez mais maluco e psicopata, como se tivesse sido o primeiro Spec Ops: The Line. Taro queria retratar a experiência de participar de toda essa matança (inclusive de crianças) como algo terrível e, embora com uma jogabilidade no mínimo razoável, queria que as recompensas por essa jogabilidade fossem progressivamente piores pra quanto mais esforço elas exigiam – cada final sendo pior e mais esquisito que o anterior, e, o mais chato de todos (que exige que se pegue todas as 65 armas do jogo), terminando em um final completamente sem sentido, que durante a produção era referido como uma piada como os finais de aliens de Silent Hill.

Drakengard, obviamente, vendeu mal que só (era um jogo sobre um psicopata e um grupo de pedófilos e canibais, no fim das contas) – mas ainda fez com que a Square financiasse uma sequência, essa que não foi feita por Taro. Ele mesmo só foi retornar em Nier, de 2010, pra Playstation 3 e Xbox 360. Esse foi o jogo que fez com que o diretor ficasse mais conhecido no boca-a-boca, já que, como seus esforços anteriores, não havia sido tão bem recebido pela crítica. Enquanto Drakengard seguia uma estrutura de jogo um pouco mais padrão, Nier foi completamente fora do esperado – jogo que era em partes um RPG de ação, e que de vez em quando resolvia ser controlado apenas em duas dimensões, outra hora te fazia entrar numa mansão e se transformava em algo de câmera fixa como Resident Evil, aí te fazia desviar de tiros que enchem a tela inteira como um jogo de navinha ou até se transformava numa aventura por texto. Como Drakengard, porém, exigia que você terminasse o jogo várias vezes para entender tudo o que estava acontecendo, adicionando informações novas a cada jogada e, depois de também pegar todas as armas, apresentando um final que deleta o save do jogo do seu videogame. Com o tempo também se descobriu que Nier é continuação daquele final “piada” de Drakengard. Eventualmente se lançou um livro com ainda outro final para o jogo, criando uma grande mitologia de materiais sobre aquele mundo que era, em partes, o nosso.

Nier foi o primeiro (e, pra falar a verdade, até então, único) sucesso de Taro, principalmente por ser um jogo diferente de muitos outros (e com uma trilha sonora fantástica), e onde a maior parte de sua identidade como diretor se encontra. A falta de receio em se experimentar pra algo que jamais seria considerado como objetivamente “bom”, mas sendo único o bastante pra angariar o interesse de alguns e a recompensa ser muito mais simbólica do que algo como números subindo.

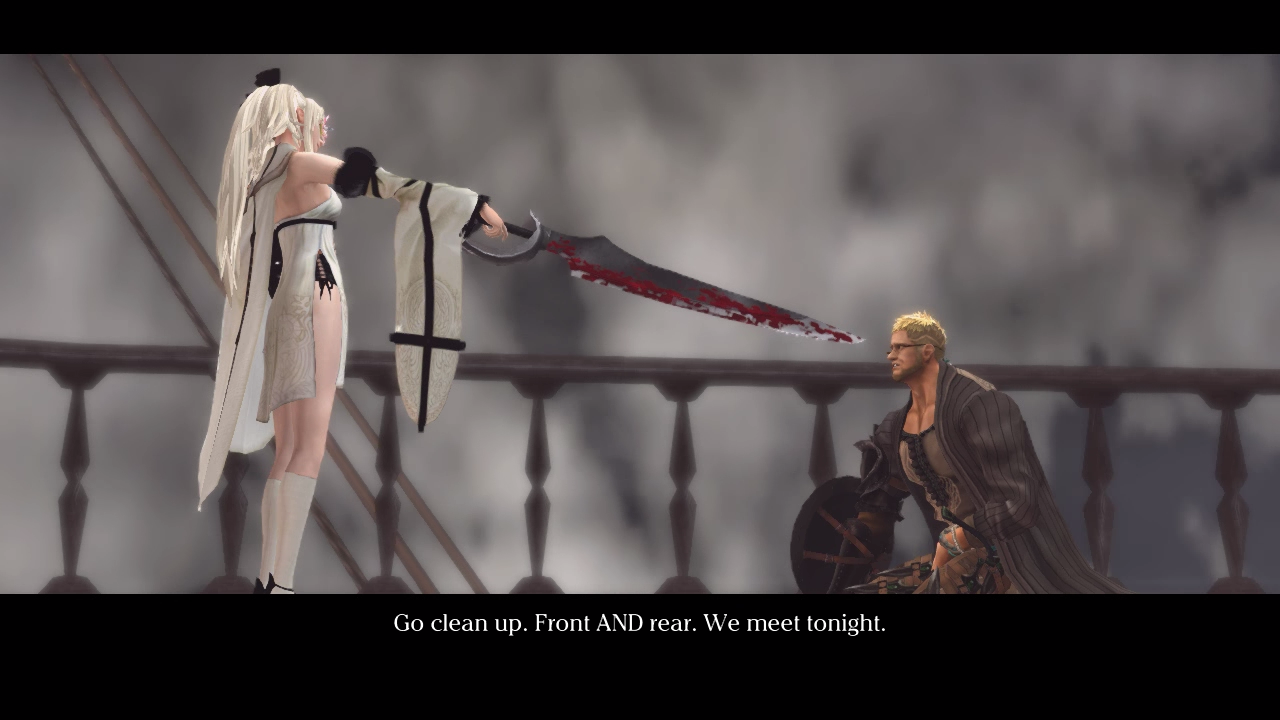

Depois Taro fez Drakengard 3, contando uma história anterior a do primeiro Drakengard, onde talvez tenha sido seu jogo mais estranho de todos – contando a história de uma mulher que está andando o mundo pra matar suas irmãs e roubar seus homens pra fazê-los de escravos sexuais, acompanhada de um dragão gigante porém bebê e ingênuo. É cheio de piadas de duplo sentido e comentários constrangedores, mais repetitivo que qualquer outro jogo anterior, envolvendo apenas corredores com milhares de bonequinhos pra massacrarmos enquanto diálogos cheio de eufemismos rolam ao fundo. Embora também precise de todas as armas pra se alcançar o último final (em que se transforma num mini-game de ritmo sem dicas visuais de quando apertar o botão), tem uma progressão um pouco mais linear pra se pegar os outros finais – basta continuar jogando o jogo, que continua três vezes após os créditos.

E isso não é pro jogo ser um comentário sobre outros jogos, repetitividade ou qualquer outra coisa do tipo. Não é pirraça, também. Só… é. É um jogo que se apresenta pra você de maneira X, e aí depende de você aceitar essa maneira ou não.

Em 2015, contra qualquer expectativa, descobrimos que Nier 2 está em produção, com dinheiro da Square Enix e produção da Platinum Games mas ainda sob a direção de Yoko Taro. Nesse meio tempo Taro escreveu uma peça de teatro chamada “YoRHa” e será nela que a história de Nier 2 se baseará, embora não saibamos exatamente como isso ocorrerá. Existe o receio de que o jogo em mãos mais competentes quanto a mecânicas mais “padrão” como a Platinum perderá um pouco de seu charme, mas acredito que na cadeira de diretor Taro conseguirá entregar uma experiência tão boa – ou ao menos tão interessante – quanto as anteriores.

Yoko Taro sempre quis passar algumas mensagens com seus jogos, especialmente sobre violência e as relações humanas, mas sem nunca sacrificar a qualidade de sua narrativa por isso. Em uma de suas entrevistas ele diz como nunca quer passar mensagens como “não tenha preconceito” ou “abra sua cabeça”, só se utiliza de diversas maneiras de contar as histórias, independe do peso moral que se tire delas. São obras que simplesmente não se importam com o que esperamos delas – não de uma maneira adolescente de “não sigo regras”, mas de uma maneira como em “dá pra fazer um monte de coisas com esse monte de numerozinho e cálculo que usamos pra fazer jogos”.

AKITOSHI KAWAZU

Kawazu tem uma história muito mais extensa na indústria que Taro, mas provavelmente tem ainda menos fama, mesmo tendo trabalhado em séries famosas. Começou como o designer do sistema de batalha de Final Fantasy, o primeiro mesmo, lá em 1987 e acabou por dirigir o segundo jogo.

Final Fantasy II é justamente onde entenderemos a maneira de Kawazu de trabalhar: tudo o que ele faz é baseado em jogos de tabuleiro. Antes de trabalhar com jogos digitais ele projetava alguns jogos de tabuleiro e RPGs de mesa pra brincar sozinho, mesmo. Tentou fazer o sistema de batalha do primeiro jogo como uma extensão de D&D, mas no segundo foi onde experimentou algumas das coisas que marcariam sua carreira pra sempre: a repetição de ações te tornando mais eficiente naquelas ações e um nível de aleatoriedade – que seria traçada de volta aos dados – fazendo com que o jogador precisasse estar disposto a ter todo o seu planejamento destruído por fatores externos, mas que geraria muita recompensa pra quem conseguisse entender seus sistemas. Para Kawazu, “quebrar” um jogo se utilizando de suas próprias mecânicas deveria ser encorajado, os jogadores deveriam procurar algumas falhas no sistema e se aproveitar delas. Não deveria se dar tanta importância ao balanço – apenas dar um monte de ferramentas e deixar os jogadores escolherem o que fazer com elas. Final Fantasy II é um jogo em que quanto mais você ataca, mais forte fica seu ataque; quanto mais usa magia, mas forte se torna sua magia, esse tipo de coisa.

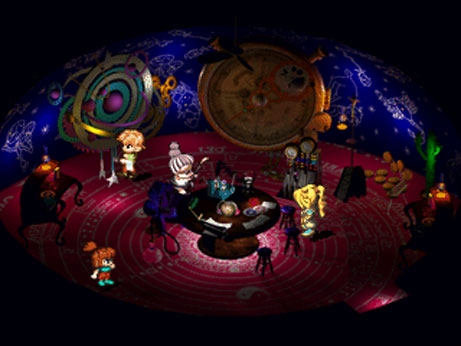

Depois disso, Kawazu criou a série SaGa – que veio pro ocidente como “Final Fantasy Legend”, de Game Boy Color. Eram jogos estranhos em que você tinha que subir uma torre pra enfrentar um criador que no final das contas era uma metáfora pro designer do jogo em si (em 1989!), e cada andar dessa torre era um cenário diferente, com uma estética diferente, coisas antigas, um negócio meio “cyberpunk”, cidades contemporâneas e assim por diante. Era um jogo em que você escolhia classes e uma dessas classes, os mutantes, ganhava ataques e pontos distribuídos entre os padrões “força”, “agilidade” e similares de modo completamente aleatório, enquanto os humanos usavam itens e os monstros devoravam outros monstros pra se alcançar o mesmo objetivo. O negócio dos mutantes é que fazia com que o jogo fosse extremamente dependente de sorte e a dificuldade dele fosse realmente aleatória. Conforme os jogos avançavam se viu que isso não era realmente erro de design, era uma decisão consciente de Kawazu e de seu gosto pela aleatoriedade dos jogos de tabuleiro. Houveram três SaGa pra Game Boy Color – embora só os primeiros dois tenham sido dirigidos por Kawazu – mas em seguida ele trabalhou em Romancing SaGa, para Super Nintendo.

Romancing SaGa mostrou outra faceta que estaria nos jogos posteriores do diretor: as diversas histórias. Desde o primeiro jogo você tinha oito campanhas diferentes, com personagens diferentes e histórias diferentes – que se interligavam em algumas coisas conforme avançavam. Tudo isso seguindo ainda o mesmo fator de surpresa dos SaGa originais, mas num ambiente um pouco mais controlado (devido a expansividade das histórias, não daria pra realmente deixar tudo a mercê de dados… por enquanto, ao menos). Romancing SaGa conseguiu manter a identidade de Kawazu mas tornar um pouco mais acessível e fácil de se digerir pro público geral. Romancing SaGa 2 pegou essa base e aplicou de uma maneira um pouco diferente – dessa vez o jogador controlaria os descendentes de uma família real e, a cada fim de geração, escolheria qual seria o próximo dentre quatro opções. Esse jogo também introduziu ainda outra das marcas de Kawazu: o sistema de “spark”, que faz com que você aprenda magias de modo aparentemente aleatório, desde que estejam relacionadas ao tipo de arma ou personagem que você controla. Só como um exemplo da densidade do sistema, vou colar um excerto da wiki que explica como isso funciona nesse jogo:

Quando você decide suas ações de um turno, o computador faz o seguinte –

-

Organiza todas as técnicas que pertencem àquela categoria de “spark”;

-

Elimina todas as técnicas que não estão na lista de “spark” do personagem, baseando-se no tipo de spark de cada um;

-

Checa a ação que é tomada e vê se isso modifica a dificuldade de algumas técnicas (por exemplo, algumas técnicas são relacionadas e, portanto, mais fáceis de receber “spark”);

-

Calcula o número de tech-spark-index. O Teck-Spark-Index (chamaremos de TSI a partir daqui) é calculado como TSI = Nível de Técnica do Monstro – Dificuldade de Spark da Técnica. Se esse número for menor que -6, a técnica é deixada pra fora. Se o personagem não tem WP o suficiente pra utilizar essa técnica, ela também é deixada de fora.

É claramente impossível de se descobrir isso tudo em uma jogada “natural” do jogo, só a partir de pesquisas mesmo – mas o ponto é esse, o algoritmo é projetado pra ser sempre uma surpresa, ainda que com uma lógica convoluta por trás pra servir de base. O sistema de Spark continuou em praticamente todos os jogos da série, mesmo quando Romancing SaGa acabou, no terceiro jogo. Eventualmente, pra Playstation 1, tivemos SaGa Frontier (o primeiro da série a sair no ocidente desde os de Game Boy Color), que é, talvez, o melhor de todos os jogos de Kawazu.

SaGa Frontier tem as diversas histórias, o sistema esquisito de Spark e todo o charme da Square da época – e também os problemas, como o fato de que qualquer jogo que ela lançasse sem o nome “Final Fantasy” teria muito conteúdo cortado e seria inacabado por falta de verba. Frontier ainda conta com sete histórias, mas fecha sem uma conclusão geral sobre tudo – e visto que era a primeira vez que o ocidente tinha contado com a série sob o nome “SaGa”, muita gente achou esquisito esse RPG com direção de arte toda esquisita, monstros que mudam de forma aleatoriamente e um monte de bonecos aparentemente sem ligação nenhuma uns com os outros. Frontier (assim como Xenogears na mesma época) acabou sendo um projeto ambicioso demais pro suporte que recebeu, mas ainda era um jogo completamente “Kawazu”, em que todas as suas escolhas esquisitas brilham com mais primor. Embora todos os jogos já tivessem traços disso, Frontier era bem pouco linear: te apresentava um mundo e cabia a você explorá-lo e descobri-lo – o que pode ser criticado como falta de direção, como muitas de suas decisões, mas que era completamente consciente em prol de fazer jogos que ele mesmo gostaria de jogar, completamente livres, pra criarmos nossa própria progressão. Eventualmente saiu Frontier 2, que era um jogo completamente diferente do anterior e que recebeu bastante destaque por seu estilo artístico de “pintura em movimento”, mas tinha o escopo muito menor. Ainda era bem pouco linear, mas dessa vez só tinha dois personagens jogáveis. Embora tenha trazido alguns elementos do Frontier original (como o Spark), dessa vez o designer primário não foi Kawazu, que atuou mais como escritor e produtor em vez de ter controle sobre todos os aspectos como anteriormente – curiosamente é um de seus jogos mais acessíveis, provavelmente por causa disso mesmo.

No Playstation 2 houveram dois jogos: Romancing SaGa – Minstrel’s Song (um remake do primeiro Romancing SaGa, de Super Nintendo, aparecendo pela primeira vez no ocidente) e Unlimited SaGa. Muitos consideram Minstrel’s Song o melhor jogo de Kawazu, junto com Frontier, justamente por ser um apanhado de todas as coisas que evoluíram com a série aplicadas a um roteiro antigo. Também é bastante acessível e serve como uma boa introdução às maluquices dele, mas parece ser um “ambiente controlado”, menos experimental, tanto por ser um remake quanto por ter que sobreviver ao legado dos Romancing originais. Unlimited, no entanto, é provavelmente o jogo definitivo pro próprio diretor, elevando o nível de aleatoriedade de eventos a mil. É literalmente um jogo de tabuleiro digital, em que a qualquer momento coisas podem acontecer e te fazer perder progresso de horas, sem o jogador ter nenhum tipo de culpa. É injusto, denso, odiável e extremamente fascinante. Provavelmente o jogo que Kawazu queria fazer desde os anos 80 – parece ser exatamente o que ele imaginou que seria, sem tirar nem por. É a representação crua dos anseios de seu diretor e por isso é praticamente impenetrável – tem nota 45 na metacritic – e ele sabe que seria difícil de vender, mas usou de seus privilégios por ser um dos funcionários mais antigos da Square pra fazer acontecer mesmo assim. Duvido muito que se arrependa.

Depois de Unlimited a série ficou cerca de uma década no limbo (saíram uns jogos de celular e navegador e foi anunciado que em 2016 sairá SaGa Scarlet Grace pra Vita, também do Kawazu, mas nada além disso), porém o diretor não ficou sem trabalho: mesmo enquanto fazia sua própria série, acabava metendo o bedelho em várias outras coisas – foi ele quem teve que arrumar a bagunça que Matsuno tinha deixado em Final Fantasy XII quando saiu, por exemplo e, embora não se saiba exatamente o que ele influenciou, é um dos títulos mais polarizadores da série (e meu favorito). Também trabalhou nos Final Fantasy Crystal Chronicles, jogos completamente diferentes da série principal e também com mecânicas esquisitas, embora mais discretas já que não era sua propriedade total. O último jogo grande com envolvimento de Kawazu foi The Last Remnant, que saiu pra Xbox 360 e PC. The Last Remnant tem um dos sistemas de batalha que eu mais gosto de qualquer RPG (grande parte da equipe também era de Final Fantasy XII), que é bastante complicado caso você queira que seja, mas também pode ser vencido totalmente na sorte, com lutas gigantescas, tanto em duração quanto escopo, em que você pode controlar esquadrões inteiros em guerras. Consegui passar o jogo inteiro sem saber de suas minúcias, mas ao pesquisar depois o motivo pelos quais algumas coisas pareciam aleatórias descobri que era tudo muito mais profundo do que parecia. Você pode clicar em qualquer categoria desse link e receber uma cachoeira de informações impossível de se digerir de primeira – mas que flui relativamente bem com o próprio jogo, fazendo com que você aprenda o necessário naturalmente.

Ah, se lembra de Legend of Mana? Sabe aquelas partes aparentemente inúteis, como a criação de golems e os pets? Agradeça a Akitoshi Kawazu! Tudo o que o homem toca tem um pouco de sua personalidade, por mais ínfimo que pareça.

Do outro lado do espectro temos o recente Legend of Legacy, de 3DS – que tem um nome terrível, mas que serve ao propósito desse texto muito bem. Legend of Legacy é um, caham, “sucessor espiritual” de SaGa, com um pouco da equipe dos jogos originais trabalhando e fazendo um sistema baseado nos clássicos, mas sem a presença do Kawazu em si. É um jogo extremamente charmoso e até sensível em muitas partes (o roteiro é de Masato Kato, de Chrono Trigger e Cross), bonito e tudo o mais. Também tem vários personagens a se escolher e suas histórias se completam, além de ser difícil e relativamente aberto. O seu maior problema é… que é muito “bom”. É um jogo muito mais justo que os padrões de Kawazu, muito mais balanceado, muito mais preocupado em transformar as suas esquisitices em algo digerível pra todo o público. E por isso ele acaba perdendo parte do motivo pelo qual as pessoas gostavam dos outros jogos: o contato com alguém que realmente não se importava com essas convenções e fazia o que queria, mesmo que a custo de vendas ou fama ou até mesmo de fãs. O propósito do jogo acabou virando “ser um sucessor de SaGa” e não “ser um sucessor da pessoa que fez SaGa”. É um bom jogo (com certeza melhor que Bravely Default, que seria o concorrente mais próximo), mas não é um jogo especial como todos os que Kawazu fez anteriormente. É uma Coca-Cola Zero. Não acaba com seus rins tão rápido, mas também não é tão gostosa. É questão de prioridades, isso – se você valoriza mais o produto em si, Legend of Legacy é um prato cheio, mas se gosta de entender o contexto e as decisões por trás de outras coisas ou se interessa nas diversas maneiras de se expressas através de uma mídia, todos os outros jogos menos polidos e mais Wabi-sabi de Kawazu são mais atraentes.

***

É claro, Kawazu e Taro não são nem de longe os únicos que fazem jogos assim. Killer7 e Flower, Sun and Rain do Suda51, Eastern Mind: The Lost Souls of Tong-Nou de Osamu Sato, Deadly Premonition e D4 do Swery, todos os trabalhos do músico Kenji Eno, Keita Takahashi (de Katamari) entre muitos outros, profissionais ou não, acabam seguindo essa forma muito mais única e à parte do resto do cenário de jogos. Outro tipo de exemplo é Hidetaka Miyazaki, com sua série Souls – também bastante densa e não-convencional – que acabou angariando a atenção geral como “bom design”, mesmo sendo complicada, tanto em seus sistemas quanto em narrativa, mas que virou referência apesar disso tudo. Nem todos tem a sorte de receber esse destaque com algo tão opaco, infelizmente, mas hoje em dia é tão conhecida e respeitada quanto outros grandes que cresceram fazendo coisas mais padrão.

De vez em quando é muito chato gostar de videogame e a vontade de procurar um novo hobby sem tanto drama em volta (como a pescaria, a sinuca ou a jardinagem) fica grande demais, mas com um pouco de paciência é possível achar bastante coisa cavucando um pouco que mostra que a qualidade geral não é tão limitada quanto achamos que é lendo a timeline do twitter em época de E3. É uma mídia muito menos limitada do que parece e grande parte desses limites quem coloca somos nós mesmos, com vícios críticos de nível superficial e egoísmo.

Podem não ser jogos totalmente moldados pra nos agradar, mas são extremamente únicos e seu destaque vem do fato de que não é possível encontrar coisas parecidas em nenhum outro lugar, dentro ou fora dessa mídia. São expressões muito mais honestas sobre seus criadores do que qualquer enquadramento de luz ou detalhe vermelho pra te fazer correr naquela direção durante oito horas seguidas como ensinam em tantas palestras iguais. E talvez sirvam pra reacender um interesse cada vez mais frágil, mas que, com o devido esforço, consegue se pagar de volta – tanto em entretenimento como em inspiração.

OUTRAS LEITURAS RECOMENDADAS:

- Sobre palavras pomposas – do Roberto Rezende, lá no Juíz Cachorro. Também trata de usar expressões como “level design” e “game design” apenas pra dar peso a uma opinião.

- O que a peça onde NieR: Automata é baseado nos diz sobre o jogo – Chris Priestmann, no KillScreen, falando sobre as influências culturais de Drakengard, NieR e o que esperar do próximo jogo da série.

- Existem RPGs mais auto-indulgentes do que a série SaGa? – de Jeremy Parish, no USGamer, falando sobre como é uma série feita pra si mesma.

- Autores de jogos: Akitoshi Kawazu – também de Jeremy Parish, também no USGamer, um apanhadão da carreira de Kawazu.